Copyright @2010- news.cnnte.com. All Rights Reserved 中华快讯网 版权所有 网站地图 备案号:皖ICP备2023007381号

本站所有资源来源于互联网网友交流,只供网交流所用、所有权归原权利人,如有关侵犯了你的权益,请联系告之,我们将于第一时间删除! 邮箱:bgm1231@sina.com

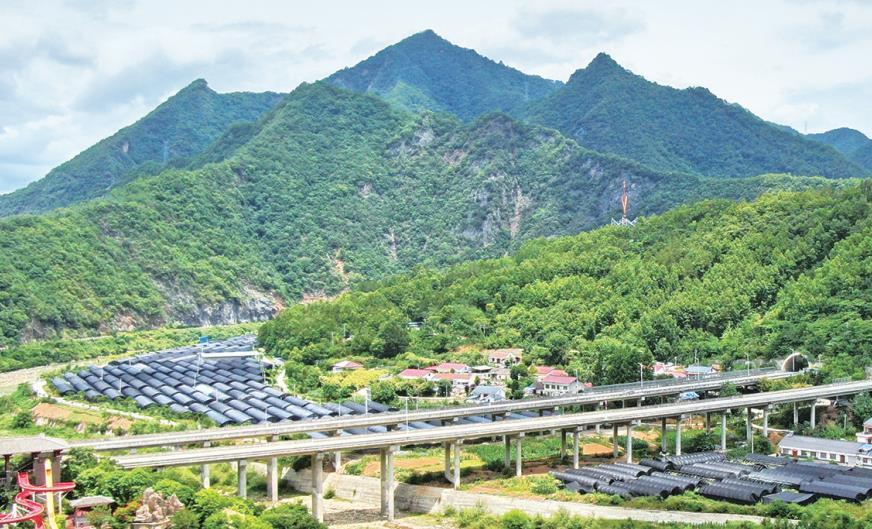

榆林零碳产业园氢能示范项目工地上,机械轰鸣中涌动着清洁能源的新希望;位于宝鸡的中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园内,厂房屋顶的光伏板泛着蓝光,阳光正转化为生产动能;汉中汉江岸边,巡河员划着小船清理漂浮物,江水碧波荡漾,两岸草木葱茏hellip;hellip;这一个个画面,是陕西生态优先、绿色发展的生动缩影。

作为连接黄河、长江流域的重要生态屏障,陕西践行绿水青山就是金山银山理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,坚持生态优先、绿色升级、低碳转型,勾勒出生态与发展共生共荣的鲜活图景,不断厚植高质量发展的生态底色。

降碳引领转型

能源产业蹚出绿色新路

挖掘机长臂挥舞、工程车往来穿梭、工人们忙碌作业hellip;hellip;8月6日,榆林市榆横工业园区的榆林零碳产业园氢能示范项目施工现场一派繁忙景象。

作为国家重要能源基地,榆林如何降碳减排?

氢能是零排放、可循环的清洁能源,能量密度达汽油的3倍。我们依托本地丰富的光伏、风电资源及矿井疏干水,将可再生能源转化为氢能,探索能源多元化利用路径。项目负责人赵伟介绍,一期工程计划今年12月投产,预计年产绿氢3000吨,减排二氧化碳约6万吨。

从挖煤卖煤到造氢用氢,榆林正构建绿电mdash;制氢mdash;储运mdash;应用完整产业链,为传统能源基地转型探路。

宝鸡同样不乏这样的探索。中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园的厂房屋顶,成片光伏板泛着蓝光,将阳光转化为电流驱动生产。

今年1月至7月发电量379万千瓦时,节省电费近200万元,余电上网还收入34万余元。该公司工程师何荣说,这不仅是降本增效的实用账,更是绿色发展的长远账mdash;mdash;每年可节约标准煤约1825吨,减少氮氧化物、二氧化硫等污染物排放。

放眼全省,降碳转型多点开花。西安高新区2024年新能源汽车产量突破107万辆,占全国的8.3%,成为全球重要生产基地;咸阳探索光伏+农业发展模式,依托果园上方的光伏板实现板上发电、板下种植;铜川将煤矸石转化为新型建材,全组分资源化利用让废料变宝藏。

从陕北的氢能布局到关中的光伏应用,从西安的新能源汽车集群到咸阳、铜川的循环经济,陕西正以技术创新推动能源结构与产业结构深度调整,让绿色成为高质量发展的鲜明底色。

减污精准攻坚

全域协同守护蓝天碧水

8月11日,眉县城区中深层地热能供暖项目的眉县清洁化供热1号热源站里,施工人员正在铺设新管网、检修老旧管道,为即将扩容的供热区域打通通道。

现在是热源站的lsquo;体检期rsquo;,也是管网改造的黄金季。眉县住建局城管股股长张涛介绍,各热源站加快设备保养、管道检修、系统调试,以保障冬季热能稳定供应。

作为关中首个地热井群联合供暖工程,眉县城区中深层地热能供暖项目采用地热能梯级利用+大温差热泵机组+燃气锅炉调峰补热的多能互补模式,让清洁热源温暖千家万户。

我们将原有供热公司管网与新建清洁化热源站并网,减少重复建设投资,形成全县管网一体运行、全网贯通的新格局,实现稳温度、降成本、增效益的良性循环,为地热能高效利用提供了保障。张涛说。

在全省统筹下,这样的绿色变革遍地开花。渭南累计拆改燃煤锅炉4500余台,建成新能源发电装机709万千瓦;投资3.87亿元的低碳智慧清洁能源项目,新增地热能供热能力220万平方米。

为守护蓝天,陕西构建起党政主导、专班推进、部门协同、市县落实、全民参与的治污格局:全省累计淘汰老旧柴油货车3万余辆,西安、咸阳、渭南入选国家第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市名单,火电、钢铁、煤炭等行业企业的清洁运输比例提升到72%hellip;hellip;

碧水保卫战同样成效显著。陕西持续强化南水北调中线工程水源地保护,统筹推进水土流失治理、水污染防治等工作,陕南30座县级以上城镇污水处理厂全部达到一级A排放标准,水源区城市生活污泥无害化处置率超90%。

从蓝天到碧水,从城市到乡村,陕西正以精准治污守护每一寸生态空间。

扩绿赋能增长

生态优势转化为发展红利

8月7日,站在神木市毛乌素治沙造林基地的瞭望塔上远眺,山川大地绿色尽染。这与20世纪80年代黄沙遮天日的景象判若两地。

治沙得讲科学,不能蛮干。全国治沙模范、基地负责人张应龙说。20多年前,张应龙带着全部家当扎根沙地,从人拉肩扛搭沙障起步,摸索出三步造林法mdash;mdash;春季固沙、雨季造林、秋季补植,一年三季不停歇hellip;hellip;如今,这套方法让42.8万亩荒沙蜕变为绿洲。

人不负青山,青山定不负人。在一代代榆林人的努力下,全市林木覆盖率提升至36%,860万亩流沙基本得到治理,年均流入黄河的泥沙量降至2.12亿吨,陕西绿色版图向北推进400公里。

扩绿,拓展了陕西绿水青山转化为金山银山的路径。神木市连片樟子松林里,农户发展林下菌产业;榆林市榆阳区补浪河女子民兵治沙连基地里,生态项目吸引游客打卡,带动周边农户吃上旅游饭;大荔沙苑通过三北防护林工程,累计改造林木15万亩,让69万亩沙地成为生态旅游胜地,带动群众年增收近亿元。

地处秦岭南麓、丹江源头的商洛,生态优势明显、冷泉资源丰富。近年来,商洛借助冷泉资源大力发展冷水鱼产业。2024年,全市水产品产量11756吨,其中冷水鱼产量5091吨。

从陕北能源基地的低碳转型到陕南生态经济的崛起,从关中产业的绿色升级到全域环境的系统治理,陕西坚定走生态优先、绿色发展之路,三秦大地天更蓝、山更绿、水更清,书写着高质量发展的新答卷。

榆林零碳产业园氢能示范项目工地上,机械轰鸣中涌动着清洁能源的新希望;位于宝鸡的中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园内,厂房屋顶的光伏板泛着蓝光,阳光正转化为生产动能;汉中汉江岸边,巡河员划着小船清理漂浮物,江水碧波荡漾,两岸草木葱茏hellip;hellip;这一个个画面,是陕西生态优先、绿色发展的生动缩影。

作为连接黄河、长江流域的重要生态屏障,陕西践行绿水青山就是金山银山理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,坚持生态优先、绿色升级、低碳转型,勾勒出生态与发展共生共荣的鲜活图景,不断厚植高质量发展的生态底色。

降碳引领转型

能源产业蹚出绿色新路

挖掘机长臂挥舞、工程车往来穿梭、工人们忙碌作业hellip;hellip;8月6日,榆林市榆横工业园区的榆林零碳产业园氢能示范项目施工现场一派繁忙景象。

作为国家重要能源基地,榆林如何降碳减排?

氢能是零排放、可循环的清洁能源,能量密度达汽油的3倍。我们依托本地丰富的光伏、风电资源及矿井疏干水,将可再生能源转化为氢能,探索能源多元化利用路径。项目负责人赵伟介绍,一期工程计划今年12月投产,预计年产绿氢3000吨,减排二氧化碳约6万吨。

从挖煤卖煤到造氢用氢,榆林正构建绿电mdash;制氢mdash;储运mdash;应用完整产业链,为传统能源基地转型探路。

宝鸡同样不乏这样的探索。中铁高铁电气装备股份有限公司科技产业园的厂房屋顶,成片光伏板泛着蓝光,将阳光转化为电流驱动生产。

今年1月至7月发电量379万千瓦时,节省电费近200万元,余电上网还收入34万余元。该公司工程师何荣说,这不仅是降本增效的实用账,更是绿色发展的长远账mdash;mdash;每年可节约标准煤约1825吨,减少氮氧化物、二氧化硫等污染物排放。

放眼全省,降碳转型多点开花。西安高新区2024年新能源汽车产量突破107万辆,占全国的8.3%,成为全球重要生产基地;咸阳探索光伏+农业发展模式,依托果园上方的光伏板实现板上发电、板下种植;铜川将煤矸石转化为新型建材,全组分资源化利用让废料变宝藏。

从陕北的氢能布局到关中的光伏应用,从西安的新能源汽车集群到咸阳、铜川的循环经济,陕西正以技术创新推动能源结构与产业结构深度调整,让绿色成为高质量发展的鲜明底色。

减污精准攻坚

全域协同守护蓝天碧水

8月11日,眉县城区中深层地热能供暖项目的眉县清洁化供热1号热源站里,施工人员正在铺设新管网、检修老旧管道,为即将扩容的供热区域打通通道。

现在是热源站的lsquo;体检期rsquo;,也是管网改造的黄金季。眉县住建局城管股股长张涛介绍,各热源站加快设备保养、管道检修、系统调试,以保障冬季热能稳定供应。

作为关中首个地热井群联合供暖工程,眉县城区中深层地热能供暖项目采用地热能梯级利用+大温差热泵机组+燃气锅炉调峰补热的多能互补模式,让清洁热源温暖千家万户。

我们将原有供热公司管网与新建清洁化热源站并网,减少重复建设投资,形成全县管网一体运行、全网贯通的新格局,实现稳温度、降成本、增效益的良性循环,为地热能高效利用提供了保障。张涛说。

在全省统筹下,这样的绿色变革遍地开花。渭南累计拆改燃煤锅炉4500余台,建成新能源发电装机709万千瓦;投资3.87亿元的低碳智慧清洁能源项目,新增地热能供热能力220万平方米。

为守护蓝天,陕西构建起党政主导、专班推进、部门协同、市县落实、全民参与的治污格局:全省累计淘汰老旧柴油货车3万余辆,西安、咸阳、渭南入选国家第二批公共领域车辆全面电动化先行区试点城市名单,火电、钢铁、煤炭等行业企业的清洁运输比例提升到72%hellip;hellip;

碧水保卫战同样成效显著。陕西持续强化南水北调中线工程水源地保护,统筹推进水土流失治理、水污染防治等工作,陕南30座县级以上城镇污水处理厂全部达到一级A排放标准,水源区城市生活污泥无害化处置率超90%。

从蓝天到碧水,从城市到乡村,陕西正以精准治污守护每一寸生态空间。

扩绿赋能增长

生态优势转化为发展红利

8月7日,站在神木市毛乌素治沙造林基地的瞭望塔上远眺,山川大地绿色尽染。这与20世纪80年代黄沙遮天日的景象判若两地。

治沙得讲科学,不能蛮干。全国治沙模范、基地负责人张应龙说。20多年前,张应龙带着全部家当扎根沙地,从人拉肩扛搭沙障起步,摸索出三步造林法mdash;mdash;春季固沙、雨季造林、秋季补植,一年三季不停歇hellip;hellip;如今,这套方法让42.8万亩荒沙蜕变为绿洲。

人不负青山,青山定不负人。在一代代榆林人的努力下,全市林木覆盖率提升至36%,860万亩流沙基本得到治理,年均流入黄河的泥沙量降至2.12亿吨,陕西绿色版图向北推进400公里。

扩绿,拓展了陕西绿水青山转化为金山银山的路径。神木市连片樟子松林里,农户发展林下菌产业;榆林市榆阳区补浪河女子民兵治沙连基地里,生态项目吸引游客打卡,带动周边农户吃上旅游饭;大荔沙苑通过三北防护林工程,累计改造林木15万亩,让69万亩沙地成为生态旅游胜地,带动群众年增收近亿元。

地处秦岭南麓、丹江源头的商洛,生态优势明显、冷泉资源丰富。近年来,商洛借助冷泉资源大力发展冷水鱼产业。2024年,全市水产品产量11756吨,其中冷水鱼产量5091吨。

从陕北能源基地的低碳转型到陕南生态经济的崛起,从关中产业的绿色升级到全域环境的系统治理,陕西坚定走生态优先、绿色发展之路,三秦大地天更蓝、山更绿、水更清,书写着高质量发展的新答卷。

声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。